*出诊时间源于线上第三方公共信息,如需挂号请前往医院官网或电话咨询

到底咳嗽会不会引起肺炎

咳嗽是我们身体的一种防御机制,通过咳嗽,我们可以将异物或者病毒从呼吸道中清除出去。然而,关于咳嗽是否会引起肺炎这个问题,仍然存在一些争议和误解。

首先,咳嗽本身并不会直接引起肺炎。肺炎是一种由细菌、病毒或真菌感染引起的疾病,通常是在呼吸道受到感染后病原体进入肺部引起的炎症。咳嗽只是肺炎的一个症状,而不是导致肺炎的主要原因。

然而,咳嗽可能会增加患肺炎的风险。当我们咳嗽时,由于咳嗽所产生的力量,呼吸道中的病原体可能会被喷射到空气中,从而增加他人感染的风险。此外,长时间的剧烈咳嗽会导致肺部组织损伤,使得肺部更容易感染。

另外,咳嗽也可能加重已经存在的肺炎症状。咳嗽会进一步刺激肺部病变区域,导致疼痛和炎症加剧。因此,在肺炎患者身上,咳嗽可能会增加病情的严重程度和持续时间。

为了防止咳嗽引起肺炎,我们可以采取以下几个措施。首先,如果你感到自己有肺炎的症状,如持续咳嗽、痰液、胸痛等,应立即就医并进行检查。医生会通过听诊、X光检查等方法来确诊。

其次,如果你是肺炎的患者,应该采取措施避免传染给他人。使用纸巾、手肘等遮住嘴巴和鼻子,避免咳嗽时病原体喷射到空气中。保持良好的手卫生,经常洗手,减少病原体传播的机会。

最后,控制咳嗽症状也是防止肺炎的重要步骤。如果你有咳嗽,可以尝试用温水漱口或吃喉糖来缓解喉咙的刺激。并且可以向医生咨询是否需要使用止咳药或祛痰药来控制咳嗽症状。

综上所述,咳嗽本身并不会直接引起肺炎。然而,咳嗽可能会增加感染他人的风险,加重已经存在的肺炎症状。因此,我们需要采取相应的措施来防止咳嗽引起肺炎,包括就医检查、避免传染给他人和控制咳嗽症状等。保持良好的卫生习惯和健康的生活方式也是预防肺炎的关键。

骨质疏松吃什么钙

1. 奶制品:奶制品是含钙最丰富的食物之一。牛奶、酸奶、乳酪和奶酪都是很好的钙的来源。尽量选择低脂奶制品,避免过多的脂肪摄入。

2. 豆制品:豆制品不仅富含钙,还富含植物性蛋白质。豆腐、豆浆和黑豆等都是很好的钙的来源。

3. 蔬菜:深绿色的蔬菜,如菠菜、芥菜、小白菜等,都含有丰富的钙。另外,花椰菜和胡萝卜也是很好的钙的来源。

4. 坚果:坚果,如核桃、榛子、杏仁等,是另外一种富含钙的食物。它们还含有丰富的维生素E和不饱和脂肪酸,对骨骼健康也有益处。

5. 海鲜:某些海鲜,如虾、鱼以及贝类,也是很好的钙的来源。它们还富含维生素D和蛋白质,可以促进钙的吸收和利用。

除了食物中的钙摄入外,还可以通过其他方式获取钙质。以下是一些添加钙质的建议:

1. 进行户外活动:太阳光中的紫外线可以帮助身体合成维生素D,进而促进钙的吸收。适当的户外活动,如散步或晨光浴,可以增加维生素D的合成。

2. 补充维生素D:维生素D是促进钙吸收的重要营养素,但它在食物中的含量有限。如果饮食中无法满足维生素D的需求,可以选择口服维生素D补充剂。

3. 食用钙补充剂:如果饮食中的钙摄入还是不足,可以考虑使用钙补充剂。请在医生的指导下选择合适的钙补充剂,以避免过量摄入或与其他药物相互作用。

除了进行饮食调整和适当补充钙质外,预防和治疗骨质疏松还需要注意以下几点:

1. 定期运动:适当的运动可以增强骨骼的质量和强度。有氧运动、力量训练和平衡训练都是很好的选择。

2. 戒烟限酒:长期吸烟和饮酒会增加骨质疏松的风险。因此,戒烟和限制酒精摄入对骨骼健康非常重要。

3. 避免摄入过多的咖啡因:咖啡因会促进尿液排钙,因此过多摄入咖啡因可能会导致钙的流失。

总之,骨质疏松是一种常见的骨骼疾病,饮食中摄入足够的钙是预防和治疗骨质疏松的基本措施之一。通过合理的饮食安排和生活习惯改变,我们可以帮助保护我们的骨骼健康。同时,如果您怀疑自己患有骨质疏松,请及时咨询医生,获取专业的诊断和治疗建议。

导致小儿肺炎的原因有哪些

导致小儿肺炎的原因有哪些?

肺炎是一种常见的呼吸系统感染疾病,儿童往往更容易受到影响。导致小儿肺炎的原因有多种,包括病毒感染、细菌感染、其他病原体感染以及环境因素等。了解这些原因对预防和治疗小儿肺炎至关重要。

病毒感染是导致小儿肺炎的主要原因之一。多种病毒包括流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒和鼻病毒等可以引起肺炎。这些病毒通过空气飞沫、直接接触或被污染的物体传播。尤其是在冬季和春季,病毒感染会增加,导致儿童易受感染。

细菌感染也是引起小儿肺炎的常见原因之一。肺炎球菌是最常见的致病菌,其他细菌如流感嗜血杆菌和肺炎链球菌等也可以导致肺炎。细菌可以通过空气中的飞沫或直接接触传播。细菌感染通常发展迅速,并且可能需要使用抗生素来治疗。

除了病毒和细菌感染,其他病原体感染也可能导致小儿肺炎。例如,霉菌感染或真菌感染,如肺曲霉菌病,通常发生在免疫系统较弱的儿童身上。这些感染通常与潮湿的环境和不良的卫生条件有关。

环境因素也可以导致小儿肺炎。空气污染、二手烟、冷空气和干燥的气候都可能刺激儿童的呼吸道,使其更容易感染病原体。不良的生活习惯,如缺乏锻炼和不良的饮食习惯,也可能影响儿童的免疫能力,使其更容易感染肺炎。

总而言之,导致小儿肺炎的原因多种多样,包括病毒感染、细菌感染、其他病原体感染以及环境因素等。了解这些原因可以帮助我们采取相应的预防措施,如加强个人卫生和饮食,定期接种疫苗,并避免接触病毒和细菌等。另外,提高儿童免疫力也是预防和治疗小儿肺炎的重要措施之一。

心肌梗死需要检查哪几项

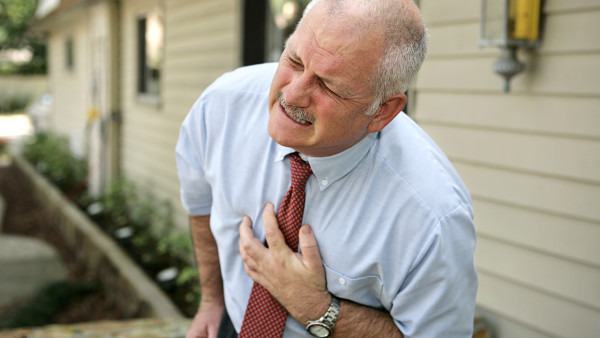

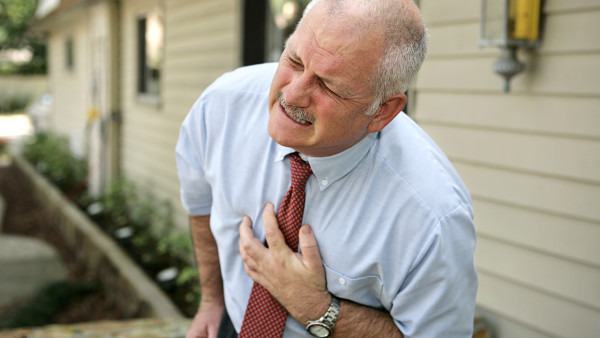

心肌梗死是一种严重的心血管疾病,也是导致死亡的主要原因之一。及时准确的检查能够帮助医生确定诊断,并制定合适的治疗方案。下面将介绍一些常见的心肌梗死检查项目。

1. 冠状动脉造影:冠状动脉造影是最常用于心肌梗死诊断的方法之一。它使用X射线来观察冠状动脉是否有阻塞或狭窄,以及血流是否顺畅。通过冠状动脉造影,可以明确患者是否存在冠状动脉堵塞,并确定导致心肌梗死的部位和范围。

2. 心电图(ECG):心电图是一项简单而常见的检查方法。它通过记录心脏的电活动来评估心肌梗死的存在和程度。心电图可以显示ST段抬高或压低、Q波增宽等特征性的改变,有助于确定心肌梗死的诊断和严重程度。

3. 血液检查:血液检查可以帮助评估心肌梗死的程度和并发症的风险。常规血液检查包括心肌标志物,如肌钙蛋白(cTn)和心肌酶谱(如肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶等)。这些标志物在心肌受损后会释放到血液中,在心肌梗死后的数小时内就可以测出。它们的水平可以帮助医生评估心肌梗死的严重程度。

4. 心脏超声检查:心脏超声是一种无创检查方法,通过超声波的反射来观察和评估心脏结构和功能。它可以检查心脏的大小、形状、心室收缩功能、心腔内的血流速度等。对于心肌梗死患者来说,心脏超声可以帮助医生确定心功能损害的程度,并评估心肌梗死后的恢复情况。

5. 核素心肌灌注显像:核素心肌灌注显像是一种非侵入性的检查方法,用于评估心肌梗死区域的血液供应情况。患者会注射一种放射性物质,然后使用特定的仪器拍摄心脏图像。这些图像可以帮助医生确定心肌梗死的范围和程度,并评估患者是否需要再血管化手术。

总的来说,心肌梗死的检查项目包括冠状动脉造影、心电图、血液检查、心脏超声和核素心肌灌注显像等。这些检查可以帮助医生明确诊断和制定合适的治疗方案,提高心肌梗死患者的生存率和生活质量。值得一提的是,这些检查应在专业医生的指导下进行,遵循医生的建议和要求。及早发现和治疗心肌梗死是非常重要的,因此,如果出现胸痛等心脏症状,请及时就医。

慢性浅表性胃炎为什么会复发

首先,胃酸分泌异常是导致慢性浅表性胃炎复发的重要原因之一。胃黏膜上皮细胞分泌盐酸和胃蛋白酶,这些酸性物质可以抑制细菌的生长并帮助食物消化。然而,当这些物质分泌过多或胃内pH值过低时,会对胃黏膜造成损害,导致炎症反应。而胃酸分泌异常往往是由于饮食不当、压力增加以及胃黏膜屏障功能损害等因素引起的。因此,如果患者未能保持适当的饮食习惯和避免过度压力,就增加了慢性浅表性胃炎再发的风险。

其次,幽门螺杆菌感染是慢性浅表性胃炎复发的常见原因之一。幽门螺杆菌是胃黏膜感染的主要致病菌之一,它可以侵袭并破坏胃黏膜上皮细胞。根除幽门螺杆菌是治疗慢性浅表性胃炎的关键措施之一。然而,由于幽门螺杆菌易于扩散和转移,患者在治疗后可能会再次感染,导致胃炎复发。此外,未能正确使用抗生素或不规范的生活习惯也可能导致幽门螺杆菌再次感染。

第三,个体遗传因素也可能与慢性浅表性胃炎的复发有关。一些人可能具有易感基因,使他们对慢性浅表性胃炎的发病更为容易。这些易感基因可能影响胃黏膜屏障功能、胃酸分泌或免疫系统等,从而使得胃黏膜容易受到损害。因此,即使患者在短期内得到有效治疗并暂时缓解症状,但在遗传基因的作用下,慢性浅表性胃炎仍然有可能复发。

此外,一些不良的生活习惯和环境因素也会增加慢性浅表性胃炎复发的风险。例如,长期吸烟、饮酒、不洁饮食和高脂饮食等不健康的生活方式可能导致胃黏膜炎症的再次发生。此外,长期处于高压力环境中的人也更容易复发。

综上所述,慢性浅表性胃炎的复发可能由多种原因引起。不正确的饮食习惯、胃酸分泌异常、幽门螺杆菌感染、个体遗传因素以及不良的生活习惯和环境因素都是导致慢性浅表性胃炎复发的重要因素。为了预防复发,患者应该注意饮食健康,避免压力过大,保持良好的生活习惯,并及时进行幽门螺杆菌的检测和治疗。同时,定期检查和合理治疗也是降低复发风险的重要手段。

骨质疏松能久坐吗

久坐是现代生活中常见的工作、娱乐和放松方式。然而,长时间的坐姿会导致肌肉无力和骨骼负担过重,这对于骨质疏松症患者来说尤为危险。在久坐的过程中,骨骼承受的压力减少,这会进一步促进骨质丢失和矿物质流失,使骨骼变得更加脆弱。

另外,长时间久坐还会导致肌肉的萎缩。当肌肉无力时,无法提供足够的支撑力,这会使得行走、站立和保持平衡更加困难。特别是老年人或骨质疏松症患者,在长时间的久坐后,可能会感到更加虚弱和容易摔倒。骨质疏松症患者需要足够的肌肉支撑,以减少骨折的风险,这需要通过适当的运动来保持肌肉的健康和力量。

即使身患骨质疏松症,我们仍然可以通过一些方法来应对长时间久坐。首先,每隔一段时间进行站立活动,如起身走动、拉伸身体,这样可以缓解肌肉的压力,刺激骨骼生长,并帮助血液循环。其次,可以在久坐的时候进行简单的锻炼,如抬腿、提踵等动作,这可以增强下肢的肌肉,并提高骨骼的密度。此外,适量运动也是非常重要的,可以选择一些低冲击力的运动,如散步、瑜伽、太极等,这些运动可以提高骨密度,改善骨骼健康。

除了运动,均衡的饮食也对骨质疏松症的治疗和预防非常重要。摄入足够的钙和维生素D是保持骨骼健康的关键,可以通过蔬菜、坚果、奶制品等食物来摄入足够的钙和维生素D。此外,减少摄入酒精和咖啡因也是有益的,因为这些物质会对骨骼造成负面影响。

总之,久坐对于骨质疏松症患者来说是不利的。长时间坐姿会增加骨质丢失和肌肉无力的风险,同时也会使得骨骼更加脆弱。所以,对于骨质疏松症患者来说,保持适当的运动和均衡的饮食是非常重要的,同时也要注意避免长时间久坐,合理安排日常活动,提高骨骼健康水平,预防骨折的发生。

心肌梗死常见的类型

心肌梗死,俗称“心脏病的一种”,是指由于冠状动脉阻塞引起的心肌缺血坏死的病变。心肌梗死常见的类型包括ST段抬高型心肌梗死、非ST段抬高型心肌梗死和无症状心肌梗死等。

第一种类型是ST段抬高型心肌梗死。该类型的心肌梗死通常由于冠状动脉完全阻塞而引起,导致心肌缺血严重且持续时间较长。当冠状动脉阻塞时,心肌无法得到充足的血液供应,导致心肌细胞缺血、缺氧和梗死。在心电图上,ST段通常会抬高,伴有T波倒置,这被视为ST段抬高型心肌梗死的典型特征。患者常常出现胸痛、气促、乏力等症状。此类型的心肌梗死需要及时行冠状动脉介入手术来恢复冠状动脉的通畅,以避免更严重的后果发生。

第二种类型是非ST段抬高型心肌梗死。相对于ST段抬高型心肌梗死来说,非ST段抬高型心肌梗死通常由冠状动脉部分阻塞引起,心肌缺血程度相对轻微。在心电图上,ST段通常处于正常位置,或者仅有轻度改变。虽然心电图上的改变不明显,但患者仍然会出现胸痛、疲劳等不适症状。此类型的心肌梗死可能会逐渐发展为ST段抬高型心肌梗死,因此也需要及时诊断和治疗。

第三种类型是无症状心肌梗死。这类心肌梗死是指冠状动脉阻塞引起的心肌缺血坏死,但患者没有明显的症状。患者可能没有胸痛或其他不适症状,而是在进行心电图检查或其他检查时发现异常。这种情况多见于老年人或有严重动脉粥样硬化的人。尽管无症状心肌梗死没有明显的症状,但仍然需要进行进一步的评估和治疗,以降低患者发生心肌梗死、心力衰竭等并发症的风险。

总体而言,心肌梗死是一种严重的心血管疾病,常见的类型包括ST段抬高型心肌梗死、非ST段抬高型心肌梗死和无症状心肌梗死。对于这些类型的心肌梗死,早期发现和及时治疗至关重要,以避免病情进一步恶化。因此,对于可能存在心肌梗死的人群来说,及时就医并进行必要的检查非常重要,以确保早期发现和治疗,降低疾病的风险。同时,保持健康的生活方式,包括戒烟、限制饮酒、健康饮食和适量运动等,也是预防心肌梗死的重要措施。

小儿中风病因有哪些

首先,先天性心脏病和其他心脏异常是小儿中风的主要病因之一。这些心脏问题可能导致生与死之间心脏的血液通畅性不足,从而破坏了供氧供血的正常循环。这种循环问题可能增加了血液形成栓塞的风险,进而导致小儿中风的发生。

其次,血液凝聚异常是导致小儿中风的另一个重要因素。一些儿童可能患有出血性疾病,如血小板功能异常或凝血因子缺乏。这些异常状态会导致血液凝聚能力降低,使得血栓形成的风险增加。血栓形成一旦发生,可能阻塞脑部血管,导致脑部缺血甚至坏死。

此外,某些常见的慢性疾病也与小儿中风的发生有关。例如,糖尿病和高血压都是成人中风的常见病因,而在儿童中也可能导致类似的结果。这些疾病可能导致动脉硬化和动脉破裂,进而增加中风的风险。在儿童中,这些疾病通常与不健康的生活方式和饮食习惯有关。

最后,颈动脉解剖异常也可以导致小儿中风。颈动脉是负责向大脑供血的主要动脉之一,当颈动脉存在结构异常时,血液供应可能受到干扰。这种解剖异常通常是出生时的发育问题,如动脉狭窄或闭锁。这些异常可能增加血栓形成的风险,引发小儿中风。

总之,小儿中风的病因众多,包括先天性心脏病和心脏异常、血液凝聚异常、慢性疾病以及颈动脉解剖异常等。虽然我们不能完全预防小儿中风的发生,但我们可以通过提高大众的健康意识,及时发现潜在的风险因素,并引导儿童采取健康的生活方式来降低发病风险。同时,对于已经发生中风的儿童,早期诊断和及时治疗将有助于最大限度地恢复他们的脑功能,实现更好的生活质量。

中风的引起原因有哪些

1. 高血压:长时间的高血压会导致血管壁变薄和硬化,容易发生血管壁破裂或血栓形成,从而引发中风。

2. 心脏疾病:心脏病患者容易产生血栓,并通过血液循环到达脑部造成阻塞。心房颤动、心肌梗死以及肺动脉栓塞等心脏疾病都与中风密切相关。

3. 糖尿病:糖尿病患者患中风的风险增加。高血糖引起血管壁改变,血糖不稳定也增加了中风风险。

4. 高血脂:血液中的脂肪含量超标易形成血栓,进而导致中风。

5. 吸烟:吸烟会损伤血管内皮细胞,引起血管壁变薄、硬化,进而增加中风风险。

6. 高盐饮食:长期高盐饮食容易导致高血压,增加中风的发生几率。

7. 缺乏体力活动:长期缺乏体力活动会导致肥胖、高血压、高血脂等问题,增加中风的风险。

8. 饮食结构不合理:饮食结构不合理导致营养不良,缺乏一些必要的维生素和矿物质,容易引发中风。

9. 酗酒:酗酒导致血脂升高、血液黏稠度增加,易形成血栓,导致中风风险上升。

10. 遗传因素:中风在一定程度上具有遗传性,家族中存在中风病史的人患中风的风险也相对较高。

中风的发生与多种因素相关,因此预防中风需同时关注多个因素。通过科学的饮食结构、戒烟限酒、均衡的饮食、适量的体力活动、控制高血压、糖尿病、高血脂等慢性病,减少中风的发生可能。同时,定期进行身体检查,及时发现并治疗潜在的中风风险因素,也是预防中风的重要举措。人们应该保持健康的生活方式,提高中风的预防意识,以预防中风的发生。

中风致残和复发率高

中风是指脑部供血中断导致的脑组织受损,其发病原因主要有两大类:一是由于脑血管内形成血凝块或血红蛋白栓塞阻塞脑血管,造成脑组织缺血或梗死;二是由于脑血管破裂所致的脑出血。无论是缺血性还是出血性中风,都会导致患者脑部受损,病情严重时甚至会引发致命后果。

中风致残的情况较为常见。患者在中风后可能会出现言语困难、肢体活动障碍、局部或全身性麻木或无力、病理反射亢进等症状。这些残疾将对患者的生活和工作带来巨大困扰,需要长期康复治疗和护理,甚至可能无法独立完成日常活动,丧失自由。

而中风的复发率也较高,这意味着患者在康复后可能再次面临中风的风险。复发可能是由于患者原有的风险因素没有得到改善,如高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病;或者是对治疗不坚持,如不按时服药、不控制饮食、不积极康复训练等。

要降低中风致残和复发率,我们首先需要从预防做起。保持良好的生活习惯,如戒烟限酒、饮食健康、适度运动等,可以减少中风的风险。此外,及时治疗和控制高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病,也是降低中风发生率的重要措施。

对于已经发生中风的患者,早期的识别和治疗尤为重要。当患者出现中风症状时,应立即就医,进行脑部影像学检查,以明确病因和病灶情况。及早启动治疗,如溶栓治疗、抗凝治疗等,可以最大程度减少脑组织缺血缺氧,改善预后。

对中风患者的康复也需要重视。针对患者的具体问题,制定个性化的康复计划,包括言语康复、肌肉功能康复、平衡和协调能力恢复等。康复治疗需要时间和耐心,家庭成员和医疗人员都需要给予患者充分的支持和关爱。

总之,中风是导致残疾和死亡的常见疾病,复发率较高。我们应该加强中风的预防宣传,引导人们养成健康的生活方式,同时提高社会对中风患者的关注和支持,为他们提供良好的治疗和康复环境。只有全社会共同努力,才能减少中风致残和复发率,提升患者的生活质量。