心肌缺血是否能遗传

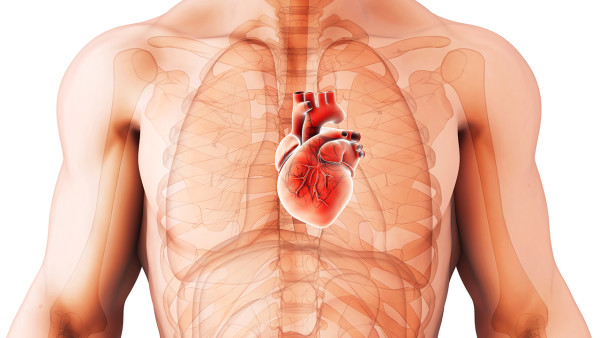

心肌缺血,也称心肌缺血性心脏病,是指冠状动脉供血不足,导致心肌缺血的病理状态。心肌缺血是一种常见的心脏疾病,它的发病原因有许多,但其中一个备受关注的问题是,心肌缺血是否能遗传。

遗传是指特定特征或疾病的传递过程,其发生是由基因的遗传信息所导致的。对于心肌缺血,研究表明,存在家族聚集现象,即心肌缺血在某些家族中发病率较高。

首先,遗传因素可以影响个体对心肌缺血的敏感性。研究发现,存在一些特定的基因变异与心肌缺血的发生有关。例如,APOE基因是调控胆固醇代谢的关键基因,其多态性位点ε4与心肌缺血的发生有关。另外,一些关于心肌缺血易感基因的研究也发现,基因变异可能通过影响心肌的凋亡、炎症反应和血管内皮功能等方面来增加心肌缺血的风险。

其次,家族史是心肌缺血的遗传因素之一。研究表明,如果一个人的父母或近亲中有心肌缺血的病史,那么他患心肌缺血的风险将相对较高。家族史不仅可以反映遗传风险,还可以间接反映生活方式和环境因素的共同影响。综合这些因素,使得家族史成为评估心肌缺血风险的重要指标之一。

然而,有关心肌缺血是否完全取决于遗传因素的问题需要更深入的研究。心肌缺血是一个复杂的病理过程,其发病机制涉及心血管系统、生活方式、环境因素等多方面的因素。遗传因素只是其中的一部分,或许还包括了其他的多因素作用。

此外,即使存在遗传因素,也并不意味着每个遗传了相关基因变异的个体都会患上心肌缺血。由于多个基因和环境因素的复杂交互作用,遗传对心肌缺血的贡献仍然是有限的。因此,我们不能单纯依靠遗传因素来解释心肌缺血的发病机制,还需要考虑其他因素的影响。

综上所述,心肌缺血的发病机制是一个复杂的过程,遗传因素只是其中的一部分。虽然存在一定的遗传风险,但心肌缺血的发病仍受多种因素综合影响。因此,心肌缺血的预防和治疗不应仅仅局限于遗传因素,还应着重于改善生活方式,提高心血管健康水平。

相关推荐