小脑萎缩是怎么引起的

小脑萎缩通常是由多种因素引起的。首先,遗传因素是主要的原因之一。一些遗传突变和家族遗传疾病,如脊髓小脑性共济失调、布拉德杂种小脑萎缩综合征等,会导致小脑功能障碍和体积减小。

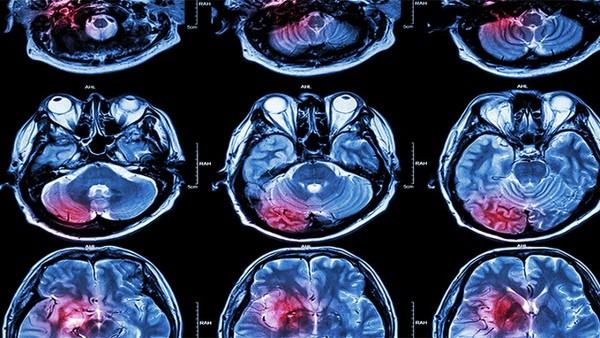

其次,脑损伤也是小脑萎缩的重要原因。脑部受伤、中风、脑炎等情况会导致小脑神经细胞的损伤和死亡,从而引发小脑萎缩。这些情况发生后,神经再生的过程比较困难,导致小脑功能无法完全恢复。

此外,一些神经退行性疾病也会导致小脑萎缩。例如,阿尔茨海默病、帕金森病、亨廷顿病等神经退行性疾病,都可能引发小脑萎缩。这些疾病会导致脑细胞的损害和死亡,使得小脑逐渐减小。

此外,酒精和药物成瘾也会对小脑产生不良影响,引发小脑萎缩。长期过量饮酒或滥用药物会导致脑细胞受损,并影响小脑的正常功能。酒精和毒品对神经细胞的有害作用是一个渐进的过程,最终可能导致小脑萎缩的发生。

小脑萎缩的症状包括平衡障碍、协调运动障碍、语言困难、肌肉萎缩等。患者可能会出现不稳定的步态,手脚不协调,甚至丧失日常生活自理能力。因此,对于小脑萎缩的早期检测和诊断至关重要,以便采取合适的治疗策略。

治疗小脑萎缩主要包括针对原因的治疗和症状缓解的措施。对于遗传性小脑萎缩,目前尚无特效治疗方法,只能通过康复训练和支持性治疗来帮助患者维持功能。对于脑损伤引起的小脑萎缩,早期治疗和康复训练能促进神经再生和恢复功能。针对神经退行性疾病导致的小脑萎缩,目前仍然处于研究阶段,尚无根治方法。

综上所述,小脑萎缩是由多种因素引起的神经系统疾病。了解小脑萎缩的原因对于预防和治疗非常重要。随着医学研究的不断进步,相信将来会有更多有效的治疗方法,帮助患者减轻疾病症状,提高生活质量。

相关推荐